派遣社員を受け入れるにあたって、従事させてはいけない禁止業務があることをご存知でしょうか。これを把握していないと、法的な責任を問われたり、業務の遂行に問題が生じたりする可能性があります。

そこで今回は、派遣の禁止業務について詳しく解説するとともに、自社で判断ができない際の対処法をお伝えしていきます。適切な受け入れができるよう、ぜひ最後までご覧ください。

目 次

派遣の禁止業務とは?

労働者派遣法では、派遣社員にさせてはいけない「禁止業務」を定め、厳しく制限しています。これは、派遣先において、次のような業務を避けるために設けられています。

- 労働者の安全を損なうおそれがある業務

- 専門性が高く派遣労働者の立場では適切に遂行できない業務

- 労働者派遣法以外の法律で管理される業務

これらは、仕事内容の危険性や専門性の高さ、派遣を活用することで雇用が不安定になるといった理由を鑑み、派遣が従事するべきではないと判断された業務が対象です。「派遣労働はあくまで補助的な役割であり、使用者の責任を回避する手段として使ってはならない」という原則を守るための枠組みでもあります。

派遣禁止業務の内容と例外

まずは、派遣の禁止業務を確認しておきましょう。派遣社員の従事が禁止されている業務は、以下のとおりです。

- 港湾運送業務

- 建設業務

- 警備業務

- 医療関連業務

- 士業関連業務

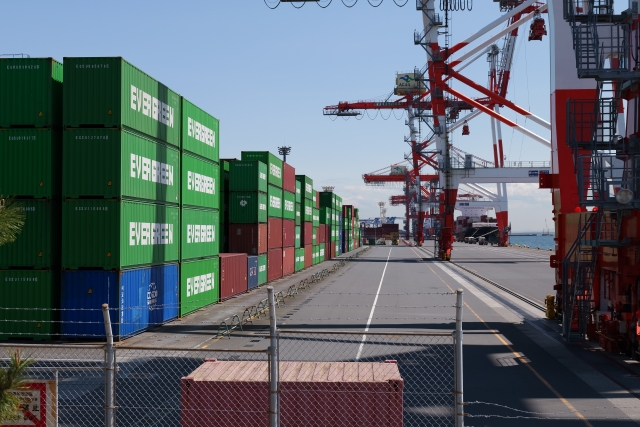

港湾運送業務

港湾運送業務では、労働者派遣法ではなく、港湾運送事業主の間において港湾労働者を行き来させる「港湾労働者派遣制度」が優先されます。これは、労働者が不足するタイミングなどに対処するため、事業所同士が労働者を融通しあう制度です。

この制度が用いられるため、湾港における次のような作業は、派遣社員が従事することを認められていない禁止業務になります。

- 船舶からの荷役

- 倉庫での積卸しや仕分け

- 貨物積み降ろし場所の清掃

- 港湾内での貨物運搬 など

ただし、港湾関連施設での事務処理など、運送業務そのものに直接関与しない範囲であれば、派遣の受け入れが可能です。

建設業務

建設現場での業務では、次のように、危険度がきわめて高い作業が多く存在します。これらは派遣の禁止業務に該当するため、派遣スタッフに手伝わせることはできません。

- 建築資材の運搬

- 配電、配管工事

- 建築物の補修や解体

- 車両の出入り誘導 など

また、建設現場では、元請・下請関係が入り組むため、指揮系統と雇用責任の分離が困難です。万が一事故が発生した際には、責任者が誰かを明確にしなければならないため、建設現場で短期労働者などを受け入れる場合は、派遣契約ではなく、請負契約が必要になります。

建設業務においても、現場事務所内での事務作業など、建設作業に関わらない業務であれば、派遣スタッフで対応できます。

警備業務

警備員は警備会社と依頼者(警備先の企業など)が請負契約を結び、出向という形で警備業務にあたるのが一般的です。出向先の企業に指揮命令権はなく、警備員は警備会社の指示に従って次のような業務に従事します。

- 混雑場所での雑踏や駐車場などの整理、誘導

- 会場入り口での手荷物検査

- 窃盗や事故の発生を防止・警戒するための巡回

- 建造物内において警備目的で常駐 など

警備業務も、派遣を受け入れることによって適正な業務が行えなくなる可能性があるため、派遣の禁止業務になっています。

医療関連業務

病院などの医療機関では、医師や歯科医師、薬剤師、看護師などが行う「医療行為」について、派遣労働を用いることは原則禁止されています。これは、患者の生命や健康に直接関わる高度な専門性が求められるためです。

ただし、紹介予定派遣や、産休・育休中の従業員の代替業務などは、例外的に派遣が認められる場合があります。また、医療事務や看護補助のように、医療行為を行わない業務では派遣の活用が可能です。

士業関連業務

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士など、いわゆる「士業」が独占的に行える業務については、原則として派遣が禁止されています。ただし、士業事務所における独占業務に該当しない仕事や、下表の条件を満たした場合には派遣が可能です。

| 公認会計士 | ・派遣先が監査法人・公認会計士ではない ・派遣の対象者が、公認会計士法第2条第1で規定されている業務(監査証明業務)を行わない |

|---|---|

| 弁理士 | コンサルティングに係るものに関し、派遣元が特許業務法人ではない |

| 税理士 | ・派遣元が税理士法人・税理士以外ではない ・派遣社員が、派遣先の税理士法人、税理士の補助として業務を行う |

| 行政書士 | 派遣元が行政書士法人や行政書士で、派遣先が別の行政書士法人、行政書士である |

| 社会保険労務士 | ・派遣元が社会保険労務士法人で、そこで働いている社会保険労務士を派遣する ・派遣先が別の社会保険労務士法人、社会保険労務士である |

違反の罰則と労働契約申込みみなし制度

派遣禁止業務に労働者を従事させた場合、労働者派遣法に基づいて厳しい罰則が定められています。

違反した派遣元、派遣先に対しては、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課されます。一方で、悪質ではない軽微な違反と判断されれば、行政指導や勧告に留まることも少なくありません。

このほか、派遣禁止業務への違反によって、「派遣社員に直接雇用を申し込んだ」とみなされるケースもあります。これは労働契約申込みみなし制度といい、適用されて派遣スタッフも受け入れれば、直接雇用が成立します。

ただし、受け入れ企業が違法と知らず、そこに過失がない場合は適用されません。

派遣禁止業務か判断できない場合の対処法

派遣の受け入れにあたり、禁止業務を理解していないと法律違反になる可能性があります。自己判断はリスクがあるので、業務内容が禁止業務に該当するかわからないときは、必要に応じて専門家や派遣会社の意見を参考にしましょう。

厚生労働省の資料を参照する

禁止業務に該当するか判断に迷ったときは、まず厚生労働省が公開している資料を確認するのがおすすめです。労働者派遣事業関係業務取扱要領や労働者派遣法関連のQ&Aでは、禁止業務の範囲や、例外的に認められるケースなどが示されています。

派遣の受け入れにあたっては、一次情報として法令の趣旨を正確に理解することが重要になるので、公的な解釈を参考にしてトラブルを未然に防ぎましょう。

社労士・弁護士に相談する

法律や制度が複雑で、派遣に任せたい仕事が禁止対象に当たるかどうか判断できない場合は、専門家に相談するのが有効です。

たとえば、社労士は労働関係法令や労務管理に詳しく、派遣契約の適法性についての助言ができます。現場での具体的な業務分担が曖昧であれば、社労士に業務内容を精査してもらうのがよいでしょう。

また、弁護士は契約内容の違法性判断や、派遣労働者の権利保護に関する法的対応を担います。早期に専門家へ相談することで、法令違反や罰則を避けられるだけでなく、事業者としての信頼性も守れます。

派遣会社に問い合わせる

仕事内容が禁止業務に該当するか不明な場合、契約を結んでいる派遣会社に確認するのも一案です。

派遣会社には、労働者派遣事業を立ち上げるにあたって、禁止業務や例外規定について一定の知識と管理体制を備えることが求められます。そのため、実務的な観点から、派遣で対応可能かどうかの判断が可能です。

派遣社員に禁止業務を担当してもらうには

仮に、派遣社員に対して禁止業務に従事してほしいと考える場合は、次の2点を検討するのが安全です。

- 直接雇用

- 業務委託契約への切り替え

禁止業務は、派遣という雇用形態での従事が制限されているだけで、正社員や契約社員、アルバイトなどの直接雇用であれば、法的に問題なく任せられます。直接雇用にすることで、指揮・命令系統や労働安全の責任が明確になり、事故発生時の対応、労働条件の整備も一貫して行えます。

このほか、業務委託契約に切り替えれば、禁止業務であっても合法的に発注できるので、こちらも検討してみましょう。ただし、業務委託と称しながら、実際には指揮命令下で働かせる「偽装請負」に該当すると、法律違反になる可能性があるので注意が必要です。

【派遣】禁止業務を理解して適切に受け入れよう

派遣社員を活用する際には、禁止業務に従事させないよう気をつける必要があります。禁止業務であるにも関わらず派遣社員に対応させてしまうと、安全上の問題が起きたり、業務遂行に支障をきたしたりしかねません。

中には例外的にできる業務もありますが、判断が難しいケースもあるため、安易に判断しないことが大切です。必要に応じて専門家や派遣会社に相談し、適切に派遣社員を受け入れられるようにしましょう。